Während einem Semester besuchen die Lernenden der GYM 4-Klassen im neuen Kurs «NExt» – die Abkürzung steht für Nachhaltige Entwicklung extended – ein selbstgewähltes Angebot. Aus knapp zwanzig Kursen darf man wählen: Sexuelle Gesundheit, Fast Fashion, Antidiskriminierung, die Schule der Zukunft und noch viele weitere Themen. Sie beziehen sich auf die 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. Der Fokus auf nachhaltige Entwicklung soll dabei die Teilnehmenden sensibilisieren, wie sie zu sich, den Mitmenschen, der Umwelt und der Welt Sorge tragen können.

Abschluss eines Kurses bildet eine gemeinsame Veranstaltung aller Teilnehmenden, an der man sich die Ergebnisse aus den «NExt»-Workshops gegenseitig vorstellt. Anlässlich der vergangenen Abschlussveranstaltung vom 12. Mai hielt der renommierte Klimaforscher Thomas Stocker einen Vortrag. Professor Stocker, der mehr als dreissig Jahre lang die Abteilung für Klima- und Umweltphysik der Universität Bern leitete, gilt als Schwergewicht in der Erforschung des Klimas und des Klimawandels. Seit 1998 wirkte er an den Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mit. Das Gymnasium Kirchenfeld kennt er gut, seine beiden Töchter gingen hier zur Schule.

Thomas Stocker nimmt in seinem Referat kein Blatt vor den Mund. Er spricht nicht von der globalen Erwärmung, sondern nennt es die globale Erhitzung. Sein Institut an der Uni Bern hat sich spezialisiert auf die Eiskernforschung. Stocker und seine Mitarbeitenden haben mittels Untersuchung von bis zu eineinhalb Millionen Jahre altem Eis aus Grönland und der Antarktis herausgefunden, dass die Konzentration des klimaschädlichen Kohlendioxid CO2 in den vergangenen 800’000 Jahren noch nie so massiv wie heute war. Wenn er heute von Klimaskeptikern gefragt wird, ob denn die CO2-Konzentration der Vergangenheit nicht irgendwann ähnlich hoch war, wie jetzt, antwortet Stocker lapidar: «Ja, vielleicht vor 60 Millionen Jahren. Aber dann hätten Sie nicht leben wollen.»

Stocker betont, dass die zwei zentralen Aussagen des Weltklimarat-Berichts von 2013, der die wissenschaftliche Grundlage des Pariser Klimaabkommens von 2015 ist, eigentlich alles klarstellen. Erstens: Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist Tatsache. Zweitens: Wir wissen, was wir gegen den Klimawandel tun können, wenn wir wollen. Doch Stocker führt aus, dass es an der Entschlossenheit, Massnahmen zu ergreifen, nach wie vor fehle. Schliesslich sei der Klimawandel nicht nur eine Veränderung der Temperatur, sondern werde fundamental unsere Lebensgrundlagen angreifen, indem er zu einer umfassenden Ressourcenkrise führe. Notwendig sei deshalb die sogenannte vierte industrielle Revolution, die Dekarbonisierung. Mobilität soll dabei nicht verboten, aber doch neu gedacht werden, mittels innovativer Technologien, die mit nachhaltiger Energie funktionieren, aber auch mittels einem veränderten, bewussteren Mobilitätsverhalten bei den Menschen. Vielleicht bedeutet das ein Stück weit Verzicht, aber Stocker bezeichnet die industrielle Revolution der Dekarbonisierung als die grösste wirtschaftliche Chance des 21. Jahrhunderts.

Machen Sie Ihren eigenen Konsum klimafit.

Zum Schluss stellt sich die Frage, was wir, was jeder denn nun tun könne gegen den fortschreitenden Klimawandel. Stocker wird ganz konkret: «Machen Sie erstens Ihren eigenen Konsum klimafit. Und nehmen Sie zweitens am demokratischen, politischen Prozess teil.»

Im Gespräch mit Thomas Stocker

Octoplus: «Die ganze Zeit von den negativen Auswirkungen des Klimawandels zu lesen, zu hören, sie zu erleben, kann ganz schön deprimieren und lähmen. Wie soll man damit umgehen?»

Stocker: «Vielleicht sollte man die Gegenfragen stellen, wieso einen nicht das politische Zögern im Schweizer Parlament lähmt, oder wieso man nicht deprimiert ist, wenn bei umweltrelevanten Vorlagen nur vierzig Prozent der Stimmbevölkerung abstimmen geht? Aber aus dieser Lähmung heraus muss zwingend Aktivität und politisches Engagement entstehen.»

Octoplus: «Was ist denn wichtiger: Das eigene Verhalten verändern oder sich politisch einbringen?»

Stocker: «Beides ist wichtig und beides geht Hand in Hand. Wer sich persönlich betroffen fühlt, wird sich auch politisch einbringen. Und wenn man sich politisch für die Umwelt einsetzt, wird man auch sein Verhalten überdenken und vielleicht anpassen. Gerade für Lernende am Gymnasium, die eine privilegierte Bildung geniessen, ist es in meinen Augen unentschuldbar, wenn man nicht teilnimmt am politischen Prozess.»

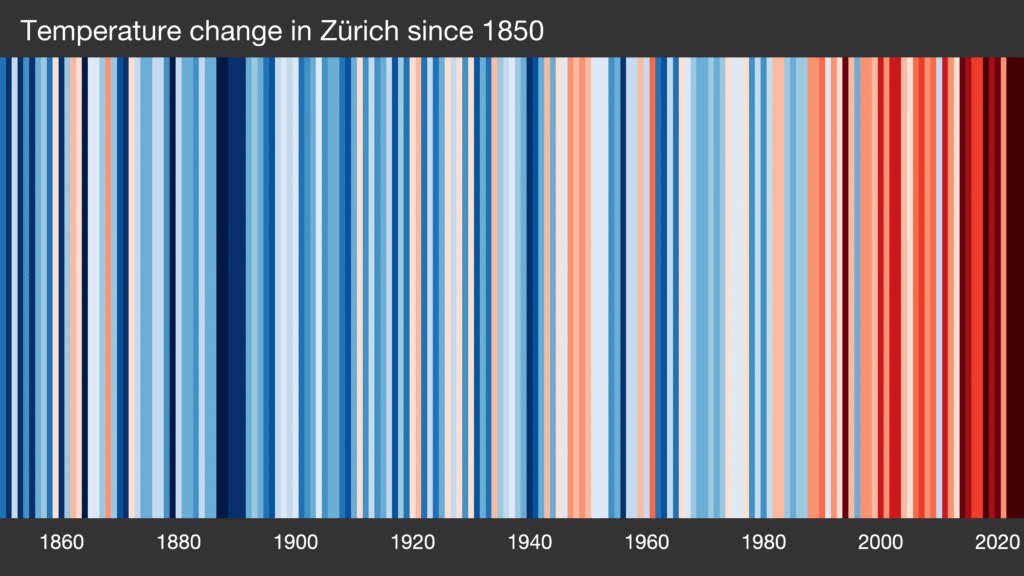

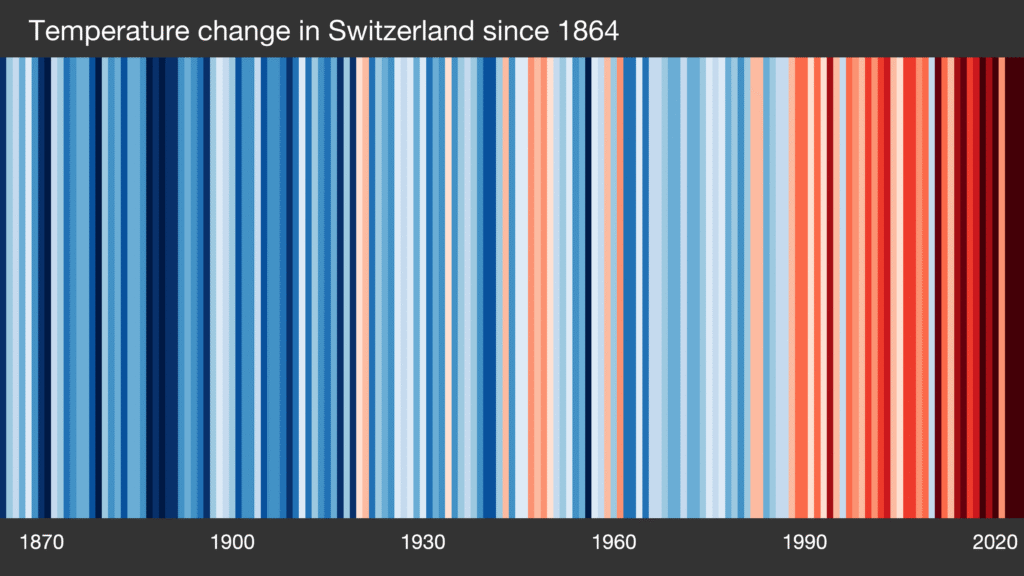

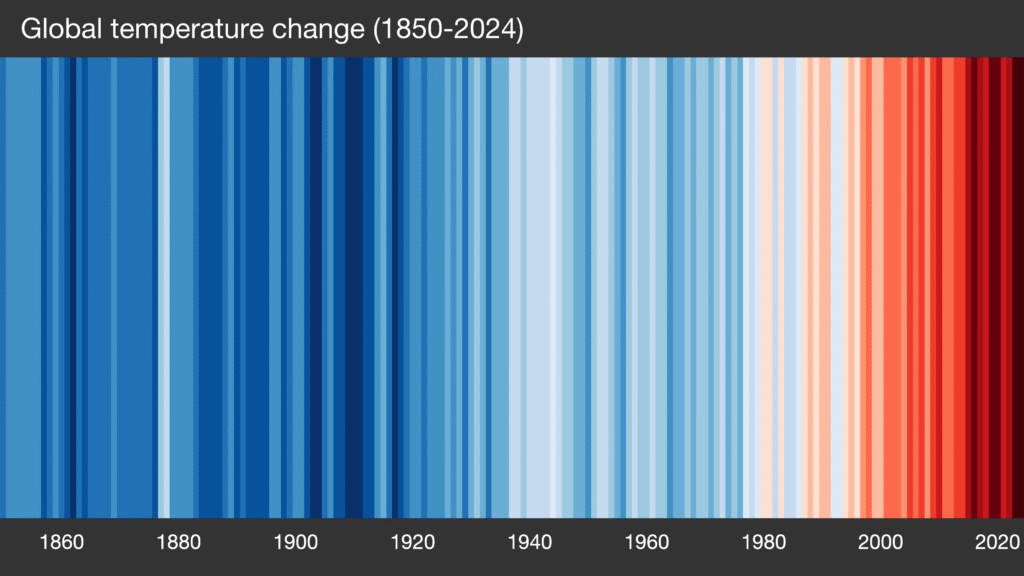

Zu den Bildern: Professor Edward «Ed» Hawkins ist Klimaforscher und Erfinder der sogenannten ‚Klimastreifen‘, die die globale Erwärmung visualisieren. Er ist einer der Leitautoren des sechsten Berichts des Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC.

Octoplus: «Wenn in der Schule die Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt wird, wird regelmässig der Vorwurf laut, dass die Lernenden dadurch ideologisch instrumentalisiert werden. Was halten Sie davon?»

Stocker: «Es gehört zur grundlegenden Bildung eines Menschen, dass er sich überlegt, woher die Ressourcen kommen, wie wir damit umgehen, wie wir unsere Umwelt managen. Letztendlich sind das klassische Managementfragen. Im Wirtschaftsunterricht wird ja auch kaum infrage gestellt, wieso der Kapitalismus in den Stoffplan gehört. Nachhaltigkeit sollte folglich ein sehr zentrales Thema im Unterricht sein. Beim Vorwurf der ideologischen Instrumentalisierung muss man sich immer fragen, woher er kommt – steckt vielleicht da eine politische Absicht dahinter?»

Octoplus: «Auch der wissenschaftlichen Klimaforschung wird bisweilen vorgeworfen, sie sei politisch nicht neutral.»

Stocker: «Diese Behauptung höre ich seit dreissig Jahren. Aber was ich vertrete, ist nicht eine politische Position, sondern sind wissenschaftliche Fakten. Und wenn einem diese aus irgendwelchen Gründen nicht passen und man keine Gegenargumente hat, wird halt behauptet, dass die Wissenschaft Politik betreibe. Die Klimawissenschaft macht keine Politik, aber sie zeigt auf, was die Konsequenzen von politischen Entscheidungen sind. Wenn also politisch entschieden wird, dass die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad Celsius bleiben soll, dann zeigt die Wissenschaft auf, welche konkreten Massnahmen dafür nötig sind.»

Octoplus: «Was können Sie jungen Gymnasiast*innen, die sich für die Wissenschaft begeistern, mit auf den Weg geben?»

Stocker: «Zuerst muss man sicher mal ein Feuer dafür spüren, was man besser verstehen will, wo man tiefer bohren möchte. Das braucht es, denn es wird beim Forschen auch Durststrecken geben, Selbstzweifel und Mangel an Ideen. Forschen braucht Ausdauer, da eine wissenschaftliche Karriere auf einem festen Fundament aufbaut. Wer abenteuerlustig, innovativ und ideenreich ist, der oder die findet in der Wissenschaft aber eine wundervolle Berufung.»